グンブロ広告

ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2014年04月11日

レジで思うこと・・・

特にコンビニで買い物をした時にレジで思うことですが

買い物をして合計1.260円で二千円を出すと、よく返ってくる店員さんの言葉が

「二千円からお預かりします・・・」

なんか変だとは思いながらも、別段それに対して、とやかく言うこともなく

今では日本中で使われているであろうこの言葉ですが・・・

昨日、ホームセンターへ買い物に行きまして

品物のある場所が分からなかったので、店員さんに聞くと案内してくれ

すぐさま品物を手にとって「レジまでお持ちします」と言われたので

反射的に五千円札を渡してしまいました。合計「3.656円」でした。

この初めての親切な店員さんのサービスに戸惑いながらレジへ・・・

「3.656円 五千円から」と店員さんがレジの係の人へ言いながらカウンターに商品を置きました。

ここでハッと思ったのです。

今の言葉の使い方なら納得できる

「商品金額が3.656円で五千円からお釣りをだして」という意味に聞こえたからです。

ですが

同じ商品を買ってレジでレジ係にお金を渡して「五千円から」というのはどうでしょう・・・

「五千円から」と言っているので五千円を預かったと言うのではないし・・・

商品代金の3.656円を預かるから五千円から預かるというようにもとれなくはないですが

商品代金は預かるのではなく、集金するものだし・・・

「五千円から預かる」という言葉自体に何を預かるのかが、はっきりしていないように思うんです。

「五千円お預かりします」 と 「から」を除けば何の問題もないと思うのですが・・・

しかし、昨今では当たり前に使われるこの言葉の現象も時の流れとして受け入れていくしかないですね。

だれかご意見がありや・・・

買い物をして合計1.260円で二千円を出すと、よく返ってくる店員さんの言葉が

「二千円からお預かりします・・・」

なんか変だとは思いながらも、別段それに対して、とやかく言うこともなく

今では日本中で使われているであろうこの言葉ですが・・・

昨日、ホームセンターへ買い物に行きまして

品物のある場所が分からなかったので、店員さんに聞くと案内してくれ

すぐさま品物を手にとって「レジまでお持ちします」と言われたので

反射的に五千円札を渡してしまいました。合計「3.656円」でした。

この初めての親切な店員さんのサービスに戸惑いながらレジへ・・・

「3.656円 五千円から」と店員さんがレジの係の人へ言いながらカウンターに商品を置きました。

ここでハッと思ったのです。

今の言葉の使い方なら納得できる

「商品金額が3.656円で五千円からお釣りをだして」という意味に聞こえたからです。

ですが

同じ商品を買ってレジでレジ係にお金を渡して「五千円から」というのはどうでしょう・・・

「五千円から」と言っているので五千円を預かったと言うのではないし・・・

商品代金の3.656円を預かるから五千円から預かるというようにもとれなくはないですが

商品代金は預かるのではなく、集金するものだし・・・

「五千円から預かる」という言葉自体に何を預かるのかが、はっきりしていないように思うんです。

「五千円お預かりします」 と 「から」を除けば何の問題もないと思うのですが・・・

しかし、昨今では当たり前に使われるこの言葉の現象も時の流れとして受け入れていくしかないですね。

だれかご意見がありや・・・

2014年04月10日

花より綿飴

夕方4時ごろから家族で渋川の東電水力発電まで花見へ・・・

満開の桜で、さすがにまだ散り始めもないようでした

子達は露店で「わたあめ」を、おばあちゃんに買ってもらい、ご機嫌

おじいちゃんが「花より団子、飯を食おう」といったら

4歳の娘が「私は花よりわたあめ」といってみんなを笑わせてくれた・・・

途中「味蔵」で食事をし、宮城の酒「浦霞」を一合

味噌ラーメンとミニ鉄火丼セットで満腹になって帰りました。

満開の桜で、さすがにまだ散り始めもないようでした

子達は露店で「わたあめ」を、おばあちゃんに買ってもらい、ご機嫌

おじいちゃんが「花より団子、飯を食おう」といったら

4歳の娘が「私は花よりわたあめ」といってみんなを笑わせてくれた・・・

途中「味蔵」で食事をし、宮城の酒「浦霞」を一合

味噌ラーメンとミニ鉄火丼セットで満腹になって帰りました。

2014年04月09日

漢詩の基礎やってみた(形式編)

王 翰(おう かん)作「涼州詩」を題材に

・葡 萄 美 酒 夜 光 杯

・欲 飲 琵 琶 馬 上 催

・醉 臥 沙 場 君 莫 笑

・古 來 征 戰 幾 人 回

「漢詩の基礎やってみた」に記載した「絶句と律詩」は「近体詩(きんたいし)」と言い、字数や句数、韻の踏み方など形式において定められた規則があります。

これに対して定まった形式がなく字数や句数、韻の踏み方が自由なものを「古体詩(こたいし)と言います。

ただ、近体詩が新しく、古体詩が古いということではありません。

近体詩の形式は唐の時代に確立されており、この時代以前のものを古体詩と呼びますが、唐の時代以降に作られたものでも形式に定められた詩になっていなければ古体詩ということになります。

「平 仄(ひょうそく)」の形式

漢詩には「声調」というものがあり、音程のようなものですが、漢詩ではこの声調を考えて詩を作ります。声調には「平声(ひょうしょう)」「上声(じょうしょう)」「去声(きょしょう)」「入声(にっしょう)」の4種類があり漢詩では「平声」を重視し、「上・去・入声」はまとめて「仄声(そくせい)」と呼び、ひと括りにします。これが「平(ひょう)」「仄(そく)」あわせて「平仄(ひょうそく)」です。

平仄(ひょうそく)の形式は「二六対、二四不同」と呼ばれ、「二六対」とは1句の中の2字目と6字目の平仄を同じにしなければならない決まりで、「二四不同」とは2字目と4字目の平仄が異ならねばならないという決まりです。例えば2字目が平声だったら4字目は仄声,6字めは平声にしなければならないといった感じです。

前後が「仄声」で挟まれた「平声」は避けてつくり、平声は必ず続いていなければなりません。

これを「孤平(こひょう)」と言い、1句の下3字に平声が3つ続くのも「下三平」といって避けなければならず、下3字では「平声」のみならず「仄声」の三連も避けて作るのが慣例となっています。

また、「平仄」には「粘綴(ねんてい)」という規則があり1句の2字目・4字目・6字目が「平・仄・平」であれば、2句は反対の「仄・平・仄」となる。つまりは奇数句から偶数句へ移るときは「平仄」を逆にしなければならない。だが偶数句から奇数句へ移るときは「平仄」は同じにする。よって2句が「仄・平・仄」ならば3句も「仄・平・仄」でなければならない。

形式の図解(□は平声、●は仄声、△は押韻)

葡□ 萄□ 美● 酒● 夜● 光□ 杯△

欲● 飲● 琵□ 琶□ 馬● 上● 催△

醉● 臥● 沙□ 場□ 君□ 莫● 笑●

古● 來□ 征□ 戰● 幾● 人□ 回△

この詩の「押韻」は一句末字の「杯」2句末字の「催」4句末字の「回」で「平声」である。

押韻が平声なので韻を踏んでいない3句末字「笑」は仄声である。「二六対・二四不同」の形式が守られ2句と3句の間に「粘綴(ねんてい)」が入り、また「孤平」も「下三平」もなく形式通りの詩になっている。

読み

葡萄 ぶどうの 美酒 びしゅ 夜光 やこうの 杯 はい

飲 のまんと 欲 ほっすれば 琵琶 びわ 馬上 ばじょうに 催 もよおす

酔 ようて 沙場 さじょうに 臥 ふす 君 きみ 笑 わらうこと 莫 なかれ

古来 こらい 征戦 せいせん 幾人 いくにんか 回 かえる

大意

葡萄酒を夜光杯で飲もうとしていると、馬上で琵琶をかき鳴らしてくれる者がいた。飲んで酔い潰れて砂漠に倒れ伏しても、君よ笑わないでくれ。昔からこの辺境に出征した兵士のうち、何人生きてかえれたというのか。出征した以上生きて帰れるかわからないのだから。

※このブログ(ページ)の内容は他人に教えようというものではありません。自分が独学で勉強していることを書き記して(ノート代わり)います。漢詩について詳しい方がおられたら、是非ご教示お願いいたします。

続きを読む

2014年04月09日

絶景なる温泉

鹿児島県指宿市山川のヘルシーランド「たまて箱温泉」

ヘルシーランド たまて箱温泉 (トリップアドバイザー提供)

トラベル雑誌などの表紙を飾る有名な温泉です。

湯船につかると水平線と同じ目線となってすごく雄大です。

薩摩富士(開聞岳)がドカンと目の前に見えています。

非常に口コミ評価も高くリピート人気があります。

開聞岳が望めるのは和風露天風呂で

洋風露天風呂からは海と竹山が望めます。

この山も(岩)がミッキーマウスの顔に見えるとの口コミもあります。

奇数日と偶数日で男女入れ替えになるので開聞岳が見れないということも。

4月の末に帰省するので入ってきます。

ちなみに実家ではお風呂はありますが、まったく使用せず(沸かせない状況)に毎日、近場の日帰り温泉に通います。

このたまで箱温泉までは実家から車で3~40分くらい

なんせ、海岸沿いに景色のよいところばかりだし、観光名所もたくさんあります。

鹿児島へ行ったら是非この温泉をお試しください。(お湯は熱めです)

竹山側(洋風露天風呂)からの景色

ヘルシーランド たまて箱温泉 (トリップアドバイザー提供)

ヘルシーランド たまて箱温泉 (トリップアドバイザー提供)

ヘルシーランド たまて箱温泉 (トリップアドバイザー提供)

ヘルシーランド たまて箱温泉 (トリップアドバイザー提供)

ヘルシーランド たまて箱温泉 (トリップアドバイザー提供)

トラベル雑誌などの表紙を飾る有名な温泉です。

湯船につかると水平線と同じ目線となってすごく雄大です。

薩摩富士(開聞岳)がドカンと目の前に見えています。

非常に口コミ評価も高くリピート人気があります。

開聞岳が望めるのは和風露天風呂で

洋風露天風呂からは海と竹山が望めます。

この山も(岩)がミッキーマウスの顔に見えるとの口コミもあります。

奇数日と偶数日で男女入れ替えになるので開聞岳が見れないということも。

4月の末に帰省するので入ってきます。

ちなみに実家ではお風呂はありますが、まったく使用せず(沸かせない状況)に毎日、近場の日帰り温泉に通います。

このたまで箱温泉までは実家から車で3~40分くらい

なんせ、海岸沿いに景色のよいところばかりだし、観光名所もたくさんあります。

鹿児島へ行ったら是非この温泉をお試しください。(お湯は熱めです)

竹山側(洋風露天風呂)からの景色

ヘルシーランド たまて箱温泉 (トリップアドバイザー提供)

ヘルシーランド たまて箱温泉 (トリップアドバイザー提供)

ヘルシーランド たまて箱温泉 (トリップアドバイザー提供)

ヘルシーランド たまて箱温泉 (トリップアドバイザー提供)

2014年04月08日

漢詩の基礎やってみた(律詩編)

河野天籟(こうのてんらい)作「祝賀の詞」を題材にします。

・四 海 波 平 漲 瑞 煙

・五 風 十 雨 潤 桑 田

・福 如 東 海 杳 無 際

・壽 似 南 山 長 不 騫

・鶴 宿 老 松 千 載 色

・龜 潜 江 漢 萬 尋 淵

・芙 蓉 之 雪 大 贏 水

・磅 礴 神 州 輝 九 天

この漢詩は「七 言 律 詩 」となります。

一首が四句の詩を絶句(ぜっく)と呼びますが

一首が八句の詩を律詩(りっし)と呼びます。

絶句と同じく一句が五文字のものを「五言(ごごん)」七字のものを「七言(しちごん)」と呼びます。

律詩では二句を一つの単位として「聯(れん)」と呼びます。

一句と二句を首聯(しゅれん )三句と四句を頷聯(がんれん) 五句と六句を頚聯(けいれん) 七句と八句を尾聯(びれん)と呼び、「首・頷・頚・尾」の聯は、絶句の「起・承・転・結」の句に当たります。

律詩の規則に対句(ついく)があり、対句は同じ構成を持った二つの句のことです。

律詩ではこのような対句を中間の頷聯と頚聯の二聯で用いなければなりません。

たとえば

「一」と「三」は数字、「内」と「外」は位置や場所などのように、同じ関係性をもっています。

読み

四海波平 しかいなみたいらかにして 瑞煙 ずいえん 漲 みなぎり

五風十雨 ごふうじゅうう 桑田 そうでんを 潤 うるおす

福 ふくは 東海 とうかいの 如 ごとく 杳 はるかに 際 かぎり 無 なく

壽 じゅは 南山 なんざんに 似 にて 長 とこしえに 騫 かけず

鶴 つるは 宿 やどる 老松 ろうしょう 千載 せんざいの 色 いろ

龜 かめは 潜 ひそむ 江漢萬尋 こうかんばんじんの 淵 ふち

芙蓉 ふようの 雪 ゆき 大贏 たいえいの 水 みず

神州 しんしゅうに 磅礴 ほうはくして 九天 きゅうてんに 輝 かがやく

大意

四方の海は波が穏やかで。太平の兆しを見せ、大空にはめでたい瑞煙がみなぎっている。

天候も順調で、五日に一度の風と十日に一度の雨がほど良く桑田を潤している。

福は、東海のように際限なく広がり、寿は、かの南山が尽きないように永遠に欠けることがない。

鶴は老松に宿り千年の色を示し、亀は長江や漢江の万尋の深い淵に住むとか言われるが、ともに長寿でめでたい生き物である。

このように素晴らしい瑞気がわが日本の内外に満ち溢れ、大空にまで輝き渡っている。

字解

■ 四 海 世の中 ■ 瑞 煙 めでたいもや 「瑞」はめでたい

■ 南 山 「詩経」九如に「南山の寿の如く騫けず崩れず」とあり長寿の意

■ 江 漢 長江と漢江大河の意 ■ 萬 尋 無限に深いさま

■ 芙 蓉 富士山 ■ 神 州 日本の国 ■ 福 幸福 ■ 寿 寿命

※このブログ(ページ)の内容は他人に教えようというものではありません。自分が独学で勉強していることを書き記して(ノート代わり)います。漢詩について詳しい方がおられたら、是非ご教示お願いいたします。

続きを読む

・四 海 波 平 漲 瑞 煙

・五 風 十 雨 潤 桑 田

・福 如 東 海 杳 無 際

・壽 似 南 山 長 不 騫

・鶴 宿 老 松 千 載 色

・龜 潜 江 漢 萬 尋 淵

・芙 蓉 之 雪 大 贏 水

・磅 礴 神 州 輝 九 天

この漢詩は「七 言 律 詩 」となります。

一首が四句の詩を絶句(ぜっく)と呼びますが

一首が八句の詩を律詩(りっし)と呼びます。

絶句と同じく一句が五文字のものを「五言(ごごん)」七字のものを「七言(しちごん)」と呼びます。

律詩では二句を一つの単位として「聯(れん)」と呼びます。

一句と二句を首聯(しゅれん )三句と四句を頷聯(がんれん) 五句と六句を頚聯(けいれん) 七句と八句を尾聯(びれん)と呼び、「首・頷・頚・尾」の聯は、絶句の「起・承・転・結」の句に当たります。

律詩の規則に対句(ついく)があり、対句は同じ構成を持った二つの句のことです。

律詩ではこのような対句を中間の頷聯と頚聯の二聯で用いなければなりません。

たとえば

「一」と「三」は数字、「内」と「外」は位置や場所などのように、同じ関係性をもっています。

読み

四海波平 しかいなみたいらかにして 瑞煙 ずいえん 漲 みなぎり

五風十雨 ごふうじゅうう 桑田 そうでんを 潤 うるおす

福 ふくは 東海 とうかいの 如 ごとく 杳 はるかに 際 かぎり 無 なく

壽 じゅは 南山 なんざんに 似 にて 長 とこしえに 騫 かけず

鶴 つるは 宿 やどる 老松 ろうしょう 千載 せんざいの 色 いろ

龜 かめは 潜 ひそむ 江漢萬尋 こうかんばんじんの 淵 ふち

芙蓉 ふようの 雪 ゆき 大贏 たいえいの 水 みず

神州 しんしゅうに 磅礴 ほうはくして 九天 きゅうてんに 輝 かがやく

大意

四方の海は波が穏やかで。太平の兆しを見せ、大空にはめでたい瑞煙がみなぎっている。

天候も順調で、五日に一度の風と十日に一度の雨がほど良く桑田を潤している。

福は、東海のように際限なく広がり、寿は、かの南山が尽きないように永遠に欠けることがない。

鶴は老松に宿り千年の色を示し、亀は長江や漢江の万尋の深い淵に住むとか言われるが、ともに長寿でめでたい生き物である。

このように素晴らしい瑞気がわが日本の内外に満ち溢れ、大空にまで輝き渡っている。

字解

■ 四 海 世の中 ■ 瑞 煙 めでたいもや 「瑞」はめでたい

■ 南 山 「詩経」九如に「南山の寿の如く騫けず崩れず」とあり長寿の意

■ 江 漢 長江と漢江大河の意 ■ 萬 尋 無限に深いさま

■ 芙 蓉 富士山 ■ 神 州 日本の国 ■ 福 幸福 ■ 寿 寿命

※このブログ(ページ)の内容は他人に教えようというものではありません。自分が独学で勉強していることを書き記して(ノート代わり)います。漢詩について詳しい方がおられたら、是非ご教示お願いいたします。

続きを読む

2014年04月07日

入学式

本日は長男の小学校入学式でした。

この辺りはまだ、桜が咲いていませんので

「PHOTO STOCKER」さんから桜画像をお借りして春の雰囲気を・・・

新一年生は6名だけの入学式でしたが

在校生の皆さんで出迎えてもらい

学校区三地区の区長さんはじめ、たくさんのご来賓をお迎えし

とても素晴らしい式となり、大変うれしく思います。

名前を呼ばれて「ハイッ」と返事をする我が息子に感激!

緊張しているのか、おりこうなのか、身じろぎしないで前を向いて

出るところへ出れば、それなりに成長しているところを垣間見せる子達

少し肌寒い日でしたが、よく頑張りました。

あすから5時限の授業があるそうで・・・

学校の机に座って勉学に勤しむでであろう我が子

新入生他5名のお友達のみんなが仲良く、すくすくと育ちゆくことを願います・・・

この辺りはまだ、桜が咲いていませんので

「PHOTO STOCKER」さんから桜画像をお借りして春の雰囲気を・・・

新一年生は6名だけの入学式でしたが

在校生の皆さんで出迎えてもらい

学校区三地区の区長さんはじめ、たくさんのご来賓をお迎えし

とても素晴らしい式となり、大変うれしく思います。

名前を呼ばれて「ハイッ」と返事をする我が息子に感激!

緊張しているのか、おりこうなのか、身じろぎしないで前を向いて

出るところへ出れば、それなりに成長しているところを垣間見せる子達

少し肌寒い日でしたが、よく頑張りました。

あすから5時限の授業があるそうで・・・

学校の机に座って勉学に勤しむでであろう我が子

新入生他5名のお友達のみんなが仲良く、すくすくと育ちゆくことを願います・・・

2014年04月06日

漢詩の基礎やってみた(絶句編)

李白の「山中問答」を一首、題材にしてみました。

漢詩は「首(しゅ)」と数えます。

日本の和歌が「一首・二首」と数えるのと同じです。

・問 余 何 意 棲 碧 山

・笑 而 不 答 心 自 閑

・桃 花 流 水 窅 然 去

・別 有 天 地 非 人 間

この漢詩は「七 言 絶 句」となります。

一行づつを「句(く)」として、この詩は四句となります。

一句が五字になる詩を「五言(ごごん)七字になる詩を「七言(しちごん)と呼び

四句でおさめられた詩を「絶句」と呼びます。

一句を「起句」二句を「承句」三句を「転句」四句を「結句」と呼び「起承転結」という。

通常偶数句の最後を同じ響きの字に揃えますが奇数である一句の字に揃えている場合があります。

この句の場合は「山」・「閑」・「間」をもって「ん」に揃えられています。

これを「押韻(おういん)」と言い、「韻を踏む」などと言われます。

漢詩を読む際には人によって多少その意味合いに違いが生じます。

大意は同じですが、その表現の言葉の前後次第で、詩心を思い浮かべたときに

個人的な違いが生まれるのも漢詩の面白いところです。

読み方

余に問ふ 何の意あってか碧山に棲むと

笑って答へず 心 自から閑(かん)なり

桃花流水 窅然(ようぜん)として去る

別に天地の人間(じんかん)に非(あら)ざる有り

大意(A)

君に問うが、なにゆえ青い山の中に住んでいるのか

笑って答えないが、心は自ずから静かだ

桃の花,流れる水、その奥深くに分け入れば

俗世とはまた別の天地があるさ

大意(B) (心彰流 古今詩歌 愛誦吟詠集 第三集)より引用

ある人が、私にどんな気持ちでみどり濃い山に住むのかと聞く

だが、私はそんな問いには笑って答えない。私の心はのどかである

流れに散って浮かぶ桃の花が、遥かに流れ去っていくが

ここは、俗世界と違う別世界なのである

どうでしょうか・・・大意(A)と(B)では

心の中に広がる風景が変わって感じませんか・・・

まぁ、その変り方にも個人差が出ますので、詩の解釈にどれが正しいということはないと思います。

※このブログ(ページ)の内容は他人に教えようというものではありません。自分が独学で勉強していることを書き記して(ノート代わり)います。漢詩について詳しい方がおられたら、是非ご教示お願いいたします。

続きを読む

漢詩は「首(しゅ)」と数えます。

日本の和歌が「一首・二首」と数えるのと同じです。

・問 余 何 意 棲 碧 山

・笑 而 不 答 心 自 閑

・桃 花 流 水 窅 然 去

・別 有 天 地 非 人 間

この漢詩は「七 言 絶 句」となります。

一行づつを「句(く)」として、この詩は四句となります。

一句が五字になる詩を「五言(ごごん)七字になる詩を「七言(しちごん)と呼び

四句でおさめられた詩を「絶句」と呼びます。

一句を「起句」二句を「承句」三句を「転句」四句を「結句」と呼び「起承転結」という。

通常偶数句の最後を同じ響きの字に揃えますが奇数である一句の字に揃えている場合があります。

この句の場合は「山」・「閑」・「間」をもって「ん」に揃えられています。

これを「押韻(おういん)」と言い、「韻を踏む」などと言われます。

漢詩を読む際には人によって多少その意味合いに違いが生じます。

大意は同じですが、その表現の言葉の前後次第で、詩心を思い浮かべたときに

個人的な違いが生まれるのも漢詩の面白いところです。

読み方

余に問ふ 何の意あってか碧山に棲むと

笑って答へず 心 自から閑(かん)なり

桃花流水 窅然(ようぜん)として去る

別に天地の人間(じんかん)に非(あら)ざる有り

大意(A)

君に問うが、なにゆえ青い山の中に住んでいるのか

笑って答えないが、心は自ずから静かだ

桃の花,流れる水、その奥深くに分け入れば

俗世とはまた別の天地があるさ

大意(B) (心彰流 古今詩歌 愛誦吟詠集 第三集)より引用

ある人が、私にどんな気持ちでみどり濃い山に住むのかと聞く

だが、私はそんな問いには笑って答えない。私の心はのどかである

流れに散って浮かぶ桃の花が、遥かに流れ去っていくが

ここは、俗世界と違う別世界なのである

どうでしょうか・・・大意(A)と(B)では

心の中に広がる風景が変わって感じませんか・・・

まぁ、その変り方にも個人差が出ますので、詩の解釈にどれが正しいということはないと思います。

※このブログ(ページ)の内容は他人に教えようというものではありません。自分が独学で勉強していることを書き記して(ノート代わり)います。漢詩について詳しい方がおられたら、是非ご教示お願いいたします。

続きを読む

2014年04月05日

漢詩の勉強を始めるにあたり・・・

詩には様々な分野があるが、漢字文化である我々日本人にとって漢詩(かんし)は身近にあるが

これが非常に難しいものである。

俳句や和歌など詠むことは出来ても漢詩にすると読み方すら分からなくなる。

吟詠(詩吟)を習うとこの漢詩に触れていくことになる。

ただ漠然と吟じるだけでなく漢詩について勉強しようと決意しました。

まずは独学でそれなりにやってみようと思うが、長期に続けられるようココにその足あとを残してみることにしました。

これから書き記すことは他の方のホームページや教えて頂いたことの引用が主となります。

引用の際にはその旨記載させて頂くのでそのページも是非ご覧ください・・・

コトバンク

デジタル大辞典によると

1 中国の詩。一句が四言・五言、または七言からなるのが普通で、平仄(ひょうそく)・脚韻などの規則がある。古詩・楽府(がふ)・絶句・律・排律などの種類がある。また、それをまねて日本で作った詩。からうた。

2 中国漢代の詩。

と、あり

大辞林 第三版によると

① 中国漢代の詩。

② 中国の伝統詩。一句が四言・五言または七言から成るものが一般的で,平仄(ひようそく)・脚韻など のきまりがあり,古詩・楽府(がふ)・絶句・律詩などの種類がある。からうた。

と、あります。

上記の説明だけでは理解しにくく、またすべて正しいのかも私には解りませんが、これから勉強を進めていくしかありませんので、詳しい方が居られたらぜひ、書き込み頂ければ幸です。

これが非常に難しいものである。

俳句や和歌など詠むことは出来ても漢詩にすると読み方すら分からなくなる。

吟詠(詩吟)を習うとこの漢詩に触れていくことになる。

ただ漠然と吟じるだけでなく漢詩について勉強しようと決意しました。

まずは独学でそれなりにやってみようと思うが、長期に続けられるようココにその足あとを残してみることにしました。

これから書き記すことは他の方のホームページや教えて頂いたことの引用が主となります。

引用の際にはその旨記載させて頂くのでそのページも是非ご覧ください・・・

漢詩とは

コトバンク

デジタル大辞典によると

1 中国の詩。一句が四言・五言、または七言からなるのが普通で、平仄(ひょうそく)・脚韻などの規則がある。古詩・楽府(がふ)・絶句・律・排律などの種類がある。また、それをまねて日本で作った詩。からうた。

2 中国漢代の詩。

と、あり

大辞林 第三版によると

① 中国漢代の詩。

② 中国の伝統詩。一句が四言・五言または七言から成るものが一般的で,平仄(ひようそく)・脚韻など のきまりがあり,古詩・楽府(がふ)・絶句・律詩などの種類がある。からうた。

と、あります。

上記の説明だけでは理解しにくく、またすべて正しいのかも私には解りませんが、これから勉強を進めていくしかありませんので、詳しい方が居られたらぜひ、書き込み頂ければ幸です。

2014年04月04日

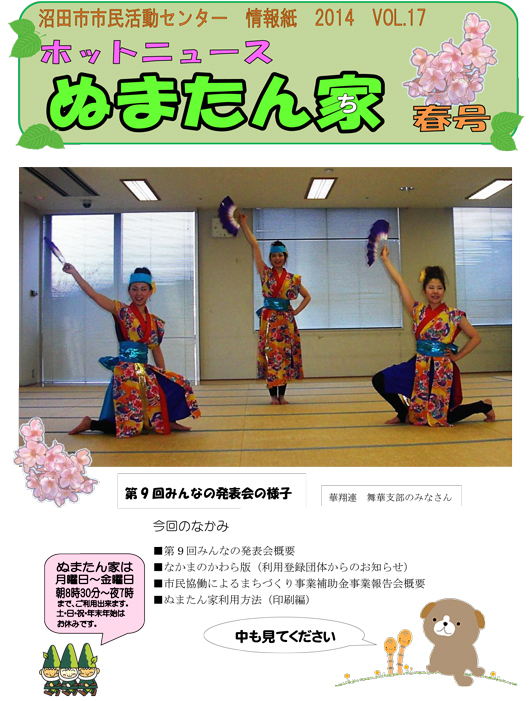

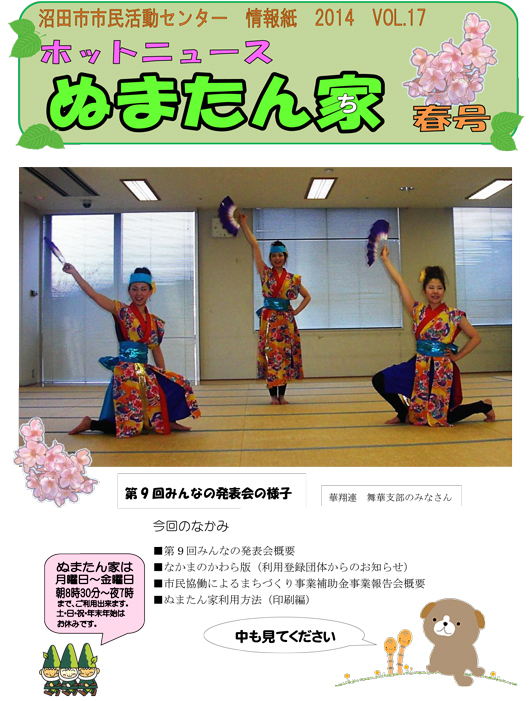

ぬまたん家春号に感謝

沼田市市民活動センター発行情報誌 ホットニュース「ぬまたん家」 春号が4/1に発行され

すでに回覧版で閲覧されているようです。

猿ヶ京吟詠会の主催する「吟詠体験教室」のお知らせを掲載紹介していただきましたところ・・・

なんと、なんと

さっそく申込の電話がり~んり~んと

涙が出るほど嬉しくて,いや吟詠に興味を持っている人がいるという事が最高に嬉しくて・・・

センターの職員の方々に感謝です・・・ありがとうございます。

初回の教室開催まで、あと40日とちょっと・・・

大勢の方に参加していただいて吟詠の良さを知ってもらえますように・・・

吟詠体験教室の案内はこちらからご覧ください。

http://gin.gunmablog.net/e330843.html

すでに回覧版で閲覧されているようです。

※この表紙画像は許可を頂いて表示しています

猿ヶ京吟詠会の主催する「吟詠体験教室」のお知らせを掲載紹介していただきましたところ・・・

なんと、なんと

さっそく申込の電話がり~んり~んと

涙が出るほど嬉しくて,いや吟詠に興味を持っている人がいるという事が最高に嬉しくて・・・

センターの職員の方々に感謝です・・・ありがとうございます。

初回の教室開催まで、あと40日とちょっと・・・

大勢の方に参加していただいて吟詠の良さを知ってもらえますように・・・

吟詠体験教室の案内はこちらからご覧ください。

http://gin.gunmablog.net/e330843.html

2014年04月03日

吟剣詩舞道大会へのお誘い

心彰流 創流26周年吟剣詩舞道大会

日 時 : 平成26年4月20日(日)午後12時50分~午後5時

会 場 : 前橋市民文化会館・大ホール

主 催 : 心彰流愛吟詩道会総本部

入場無料どなたでも、ご自由にご鑑賞いただけます。

ご友人お誘い合わせのうえご来場いただければ幸いです。

■会員の日頃の研鑽成果を発表する本大会は毎年開催され

第48回目となる本年は創流26周年となります。

今年度は大会規模が縮小され午後半日というスケジュールとなりますが

その分、会員吟詠の内容の濃いプログラムで構成され、十分にお楽しみ頂けるものと存じます。

主な出し物

☆幼少青年部による吟詠と剣詩舞

幼少年の演じる金子みすずの「大漁」や青少年部員が詠い幼少年が演じる「白虎隊」等々・・・

☆会員が詠い、専門部員が舞う、吟詠と剣詩舞

漢詩や歌謡吟詠に合わせ、剣舞・詩舞が次々と演じられみなさまを退屈させません・・・

☆専門部・師範会による吟詠と剣詩舞

歌謡吟詠や和歌を添えた漢詩をご覧いただきます。

☆構成吟「日本の春賛歌」

古今の和歌や漢詩に映像と華麗な詩舞を添えて日本の春を表現します。

☆宗家・宗嗣吟詠

吉田松陰の「辞世」や「剣聖・上泉伊勢守信綱」を称える和歌や漢詩、今様の妙をご鑑賞いただき

ます。

日 時 : 平成26年4月20日(日)午後12時50分~午後5時

会 場 : 前橋市民文化会館・大ホール

主 催 : 心彰流愛吟詩道会総本部

入場無料どなたでも、ご自由にご鑑賞いただけます。

ご友人お誘い合わせのうえご来場いただければ幸いです。

■会員の日頃の研鑽成果を発表する本大会は毎年開催され

第48回目となる本年は創流26周年となります。

今年度は大会規模が縮小され午後半日というスケジュールとなりますが

その分、会員吟詠の内容の濃いプログラムで構成され、十分にお楽しみ頂けるものと存じます。

主な出し物

☆幼少青年部による吟詠と剣詩舞

幼少年の演じる金子みすずの「大漁」や青少年部員が詠い幼少年が演じる「白虎隊」等々・・・

☆会員が詠い、専門部員が舞う、吟詠と剣詩舞

漢詩や歌謡吟詠に合わせ、剣舞・詩舞が次々と演じられみなさまを退屈させません・・・

☆専門部・師範会による吟詠と剣詩舞

歌謡吟詠や和歌を添えた漢詩をご覧いただきます。

☆構成吟「日本の春賛歌」

古今の和歌や漢詩に映像と華麗な詩舞を添えて日本の春を表現します。

☆宗家・宗嗣吟詠

吉田松陰の「辞世」や「剣聖・上泉伊勢守信綱」を称える和歌や漢詩、今様の妙をご鑑賞いただき

ます。

平成25年群馬県吟剣詩舞道大会の幼少青年部